A Violencia e a Poesia do Cotidiano

Penso em Diegues e em Chuvas de verao como um antecipador: um revolucionario; malgrado seus contemporaneos

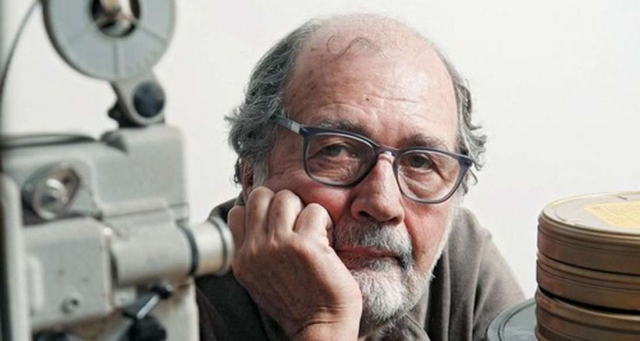

Incompreendido por alguns críticos em seu tempo, que tiveram dificuldades em aceitar sua aparente singeleza e não menos aparente objetividade de propósitos, Chuvas de verão (1978), realizado pelo diretor brasileiro Carlos Diegues há mais de quarenta anos, mostra que sua capacidade de emocionar atravessou as décadas. Basicamente, isto se deve a duas coisas que sempre estiveram na ponta da câmara de Diegues e que neste filme atingem seu ponto mais elaborado: a capacidade de estruturar uma história num roteiro cinematográfico e a sensibilidade para encenar cada momento do filme com rigor e senso dramático. Houve, no fim dos anos 70, quando o trabalho de Diegues surgiu nas telas brasileiras, quem se queixasse daquilo que chamavam pouca inovação formal da narrativa: pela mesma época, A lira do delírio (1978), de Walter Lima Jr., desarrumava a casa da poesia cinematográfica brasileira. Houve, por ali mesmo, quem achasse o tom distanciado e cotidiano das situações encenadas por Diegues um insulto ao momento político, um escapismo incompreensível para um cineasta vindo do Cinema Novo: neste aspecto, Tudo bem (1978), de Arnaldo Jabor, era bastante mais agressivo em mostrar os conflitos sociais e políticos brasileiros daqueles anos. Chuvas de verão corria noutra vertente: teve seus específicos admiradores críticos e sua plateia rara; como afirmava Diegues numa entrevista naquele período, o ex-cinemanovista pretendia estar fora das grandes formulações culturais; então, voltou-se para o subúrbio, captando a vida brasileira a partir do Rio e realizando um dos mais eternos, sensíveis e universais retratos do povo simples que o cinema conheceu, em qualquer época e lugar. Um pouco como os primeiros filmes do italiano Federico Fellini, provincianos e internacionais; e é de se verificar as possíveis associações entre a ficção cronística de Diegues e alguns documentários que Eduardo Coutinho viria a fazer muitos anos depois. Penso em Diegues e em Chuvas de verão como um antecipador: um revolucionário; malgrado seus contemporâneos.

Chuvas de verão começa pela aposentadoria de Seu Afonso, a personagem central. A cantoria ingênua na repartição pública onde até ali ele trabalhava, as jovens que brincam com a idade dele maliciando, a caneta suburbana que lhe dão para lembrança nos dias que lhe virão. No correr dos primeiros dias de aposentado, o subúrbio em que a personagem vive se soltará diante de seus olhos. Bem no comecinho, a vizinha Isaura, madurona como Afonso, passa a ter conversas com Afonso, rápidas, ainda um pouco distantes, coisas de vizinhos; uma destas conversas, princípios do anoitecer, é interrompida porque uma outra mulher chama Isaura para dentro de casa, vai começar a novela; novela, no caso, é uma novela de televisão, algo do cotidiano brasileiro da época, mas curiosamente as relações humanas de Chuvas de verão simulam certas estruturas das telenovelas de então mas as depuram, despojam, aprofundam, o resultado é a novela cinematográfica a que aludia Diegues na introdução de seu texto-roteiro lançado na época, algo mais literário que televisivo. Mas o caleidoscópio suburbano abrange mais criaturas. O malandro sempre de olho para tirar proveito, o amigo palhaço de circo que esconde um estranho segredo, a empregada da casa que namora um criminoso, o vizinho irritado com seu filho porque o rapaz namora uma atriz de teatro de revista, a vizinha que sonha ser grande pianista (parece antecipar uma figura real de Edifício Master, 2002, de Coutinho) e, enfeixando tudo, o caso de amor, “súbito e passageiro” como a chuva de verão que, como a vida, “se evapora ao cair”, com Isaura. A cena de amor entre Afonso e Isaura, com as interpretações extraordinariamente marcadas de Jofre Soares (o fazendeiro de Vidas secas, 1963, de Nelson Pereira dos Santos) e Miriam Pires (que foi uma das esquivas personagens de Aleluia Gretchen, 1976, de Sylvio Back) é um dos achados históricos do cinema brasileiro: primeiro, Isaura surge detrás da cortina; depois, ele a conduz amorosamente, elogiando-a; a seguir, um primeiro plano das mãos do casal, as mãos pregadas no chão, na hora do sexo; para finalizar, um plano geral dos corpos fazendo sexo, o auge. Nada da grossura ou da agressividade do sexo habitual no cinema brasileiro de então. Até mesmo uma sequência anterior, que antecipa o sexo entre Afonso e Isaura, quando Afonso espia sua empregada transando com o namorado bandido, e Afonso se masturba, é mais suave nas mãos de Diegues: os planos se alternam entre os gemidos dos corpos nus dos jovens e a contemplação de Afonso, atrás da porta, tocando-se as partes; tudo feito com precisão e tato pelo realizador.

Carlos Diegues aparece numa cena do início, ainda durante a apresentação dos créditos de abertura. Ele é o passageiro dum ônibus que está lendo um jornal onde se noticia o enfrentamento da polícia com o bando do bandido Lacraia; depois se verá Lacraia como personagem importante na história. Em torno de coisas cruéis (Lacraia e a polícia, o assassinato da menina pelo bom palhaço), cruzam-se rompantes acessórios (os problemas do vizinho com o filho amigado com a cantora de revista, o desabafo do motorista de táxi). Aposentado, Afonso vive, finalmente, seu subúrbio em torno. Após o amor breve com Isaura, a rotina descortina-se; Isaura, como no início do filme, está indo para o trabalho, que fazer, não é mesmo?. Para Afonso, é a aposentadoria, afinal. Ou, como diz o malandro do local, Juraci, codinome não aceito de Pereba, num murmúrio assoprado na festa jubilada de Afonso: “Aí, seu Afonso, vagabundo com verba do governo”. Até nisto, Diegues antecipou a malandragem matreira dum figurão da república de hoje, que vê nos aposentados “vagabundos remunerados”. Ou, quem sabe, Pereba chegou ao poder na república tupinambá.

(Eron Duarte Fagundes – eron@dvdmagazine.com.br)

Sobre o Colunista:

Eron Duarte Fagundes

Eron Duarte Fagundes é natural de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, onde nasceu em 1955; mora em Porto Alegre; curte muito cinema e literatura, entre outras artes; escreveu o livro “Uma vida nos cinemas”, publicado pela editora Movimento em 1999, e desde a década de 80 tem seus textos publicados em diversos jornais e outras publicações de cinema em Porto Alegre. E-mail: eron@dvdmagazine.com.br

relacionados

últimas matérias